前のページへ戻る。

| 研究の背景と仮説 |

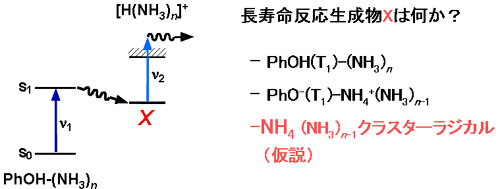

フェノールやナフトールは生体分子のモデル系として古くから盛んに研究されてきました。これらの水やアンモニアに溶かした溶液は典型的酸・塩基対で、紫外光を当てれば電子励起状態でプロトン移動が起こると信じられていました。ところが、(フェーノール)/(アンモニア)nクラスターを一重項電子励起状態(S1)にすると、非常に寿命の長い生成物が出来、それを二番目のレーザーで光イオン化したものの質量は[NH4(NH3)n]+ (n=0,1,..)に一致することが発見されました。光イオン化しなければ、[NH4(NH3)n]+は出来ないので、S1への励起ではプロトン移動は起こらず、フェノールのOHが開裂してNH4ラジカルを生成する新しい反応ではないかと仮説が立てられました。

|

| 理論計算で反応機構を調べる |

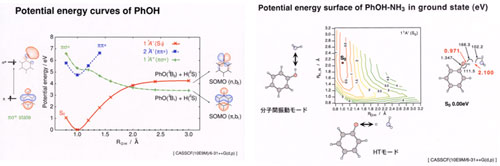

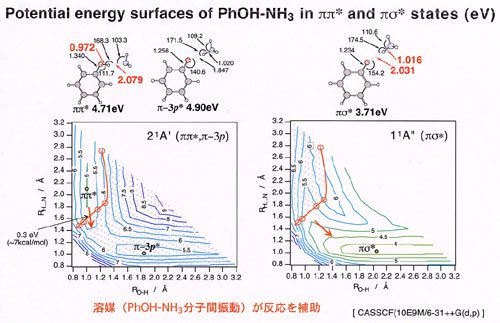

計算によりフェノール(PhOH)のpi-pi*型励起状態とpi-sigma*型励起状態のポテンシャル曲線がOHがわずかに伸びたところで交差していることが解りました(左上図)。つまり、PhOHが電子励起した後、余分なエネルギーがあればpi-sigma*型状態へ乗り移ることができます。アンモニアがPhOHに水素結合している時、基底状態では分子間距離が変化するためにはたくさんのエネルギーが必要です(右上図)。左下図はPhOH-NH3でpi-pi*型励起状態のエネルギーがOH距離、分子間距離の変化に対してどう変化するかの地図(ポテンシャル面)です。基底状態とよく似ていますが、点線で示したところでpi-sigma*型の励起状態と交差します。励起直後のpi-pi*型状態の極小構造からわずかに分子間距離が短くなっただけでpi-sigma*状態へ乗り移ることが出来ます。これを溶媒補助機構(solvent assisted mechanism)と名づけました。2つめ以降のアンモニアは水素結合リングを作ってPhOHと結合しますが、水素移動はOHの隣のアンモニアにまず起こるので、生成物には反応物の構造が反映する(必ず端のアンモニアがNH4になる)と考えられます(メモリー効果)。

|

| 理論計算で発見・予測する |

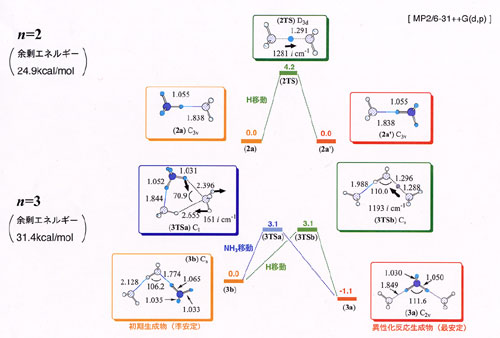

私たちはさらに、生成物(NH4)-(NH3)n-1が異性化することや、どんな異性体がどの順番で出来るか(ダイナミックス)を予測しました。また、実験で観測できない異性化反応の遷移状態を求めることにも成功しました。私たちの発見、予想は、その後実験により確認されました。

|

| 謝辞・参考文献 |

|

東工大・藤井教授のグループが実験してくださいました(多謝)。

Hydrogen transfer in photo-excited phenol / ammonia clusters by UV-Near IR-UV ion dip spectroscopy and ab initio molecular orbital calculations II: Vibrational transition

Hydrogen transfer in photo-excited phenol / ammonia clusters by UV-Near IR-UV ion dip spectroscopy and ab initio molecular orbital calculations II: Vibrational transitionShun-ichi Ishiuchi, Kota Daigoku, Morihisa Saeki, Makoto Sakai, Kenro Hashimoto, and Masaaki Fujii J. Chem. Phys., 117(2002), 7083-7093.

|